―Ļ°ē ^(qĻą)ĘŪīóÂÃÓÎū°üc

ÔSēýĘÐ ―Ļ°ē

^(qĻą)ÎÄÎïđÅÛE ―Ļ°ē

^(qĻą)ĘŪīóū°üc ČŦēŋ ―Ļ°ē

^(qĻą)ĖØŪa(chĻĢn) ―Ļ°ē

^(qĻą)ÃĀĘģ ―Ļ°ē

^(qĻą)ĩØÃûūW(wĻĢng) ―Ļ°ē

^(qĻą)ÃûČË [ŌÆÓ°æ]

1ĄĒåąÁęōū°

^(qĻą) AAA

ÍÆË]1

ĄĄĄĄåąÁęōĢŽÔÃû°ËĀïōĢŽÔÚÔSēýĘÐģĮÎũ4đŦĀïĩÄĮåÄāšÓÉÏĢŽÏāũéČýøÃûĒęP(guĻĄn)ÓðÞoēÜĖôÅÛĖĢŽåąÁęōÄīËÃûPĄĢÔōļßÓÚËŪÃæ3ÃŨÓāĢŽéČýŋŨĮāĘŊōĄĢōÃæÄÜēĒÐÐÉÜĢŽōéL90ÃŨĢŽÉ°ķîÁøģÉÐÐĢŽïLū°ŌËČËĢŽōÅÔÓÐĄķhÎäĩÛĖôÅÛĖĄ·ĘŊąŪĢŽéÃũÄĐĒîI(lĻŦng)ŨóÁžÓņËųÁĒĄĢÁíŌŧÍĻąŪéÞoēÜøĢŽąĢīæÍęšÃĢŽĮåīúŋĩÎõĄĒÓšÕýĄĒĮŽÂĄÄęégĢŽÓÖØQÁËËÄÍĻąŪĢŽÎÄŨÖĮåÎúĢŽąŪÎÄÕĘöęP(guĻĄn)ÓðĶēÜēŲÞoÆä―ðķøĖôÆäÅÛĩÄß^ģĖĢŽļčíËûĄ°ŌĀēÜŌŅūÃČÔwhĢŽÁôĩÃÓĒïLÔÚ}ÖÝĄąĄĢÕfËûŌļßđŲšņĩČôžSÍÁĢŽ°ýËûĄ°ĮéÉîÁxÖØīđĮ§ĮïĢŽĘŋÃņ °ÝhÔÆéLĄąĄĢĮåĩĀđâÄęégļĩčũÖŪĄķÔSÖÝÓĄ·ÝdÕįČęÖÛŅđÅÔūäĢŽÔÆĢšĄ°Ō°ËŪËÄĩĖ―þÁølĢŽĩĀß

íŲÓĮ°ģŊĄĢéLũŨĀÕņRMĩķĖĢŽČfđÅÓĒïL°ËĀïōĄĢĄąÔōr§rÐÞĢŽÔÐÎÔįŨĢŽšóíŌōÅdÐÞËŪĀûĢŽÔōŌŅēð§ĢŽHīæĄķÞoēÜDĄ·ĘŊŋĖŌŧKĄĢōÎũÓÐęP(guĻĄn)ĩÛRĢŽéšóČËŨ·ÄîęP(guĻĄn)ÓðËų―ĻĄĢRéČýßMīóÔšĢŽÓÐÉ―éTĄĒįđÄĮĄĒīóĩîĄĒû·ŋĄĒĩĀĘŋÔšĩČĢŽēĒËÜÓÐęP(guĻĄn)ÓðĄĒēÜēŲšÍķþ·ōČËÏņĄĢÆäÖÐęP(guĻĄn)ÓðĀÕņRËÜÏņÉņēÉÞČÞČĢŽÓĒŨËïSËŽĢŽRÖÐđÅ°Ø

ĒĖėĢŽąŪíŲÁÖÁĒĄĢ·þÕáūĢš0374-3369673ÞkđŦëÔĢš0374-3317318ũÕæĢš03ĄĄ[Ôž]

2ĄĒÔSēýęP(guĻĄn)ĩÛR

ÍÆË]2

ĄĄĄĄÔSēýęP(guĻĄn)ĩÛRĘĮČŦø°ËīóęP(guĻĄn)RÖŪŌŧĄĢ2013Äę5ÔÂĢŽąŧøÕÔšÁÐČëĩÚÆßÅúČŦøÖØücÎÄÎïąĢŨoÎÎŧÃûÎÖÐĄĢËüĘĮéžoÄîęP(guĻĄn)ÓðåąÁęōĖôÅÛķø―ĻĩÄėôRĢŽÓÉ{ĩõÕßšÍŪ?shĻī)ØÃņąūčŲYūčĩØĢŽÖÝđŲŲYÖúÅd―ĻķøģÉĢŽ―ĻÓÚĮåŋĩÎõ28ÄęĢĻđŦÔŠ1689ÄęĢĐĄĢRÖÐÎÄÎïÕđĘūÁËšóČËĶęP(guĻĄn)ÓðĄ°ÖŌĄĒÁxĄĒČĘĄĒÓÂĄąūŦÉņĩÄģįūīĢŽÓČÆäĘĮÔÚīóĩîČ(nĻĻi)°ŅęP(guĻĄn)ÓðšÍēÜēŲÍŽĩîđĐ·îĢŽģÉéŠĖØĩÄÎÄŧŊŽF(xiĻĪn)ÏóĄĢŽF(xiĻĪn)īæĩÄđÅ―ĻÖþČšÕžĩØÃæ·e11026Æ―ÃŨĄĢÖÐÝSūÖũ―ĻÖþÓÐÉ―éTĄĒxéTĄĒūíÅïĄĒīóĩîĄĒīšĮïéwĢŧÖÐÝSūÉČ(cĻĻ)ÓÐįĮĄĒđÄĮĄĒ|ÎũÅäĩîĄĒ|Îũû·ŋĩČĢŽÐÎģÉČýßMÔšĄĒūÅĩîŌŧéwĩÄ―ĻÖþēžūÖĄĢÕû―ĻÖþēžūÖĀÖÍęÕûĢŽĮfÖØĩäŅÅĄĢęP(guĻĄn)ĩÛRŽF(xiĻĪn)ÓÐÃũĮåąŪíŲ50ÓāÍĻĢŽéŅÐūŋČýøÎÄŧŊĖáđĐÁËÖØŌŠĘ·ÁÏĄĢÔSēýÎũ―žĩÄĘŊÁššÓÉÏĢŽ―ņČÕČÔMÅPÖøĮāĘŊÆöģÉĩÄåąÁęōĢŽōî^ĢŽØQÓÐĄ°hęP(guĻĄn)ĩÛĖôÅÛĖĄąđÅąŪĢŽéÃũīúŋąøŨóÁžÓņÄŦÛEĢŧ―üÄęĢŽÐÂËÜęP(guĻĄn)ÓðĖôÅÛūÞīóĩņÏņĢŽÁîČËÍûķøÆðūīĄĢåąÁęō|ĢŽÔSēýģĮßbßbÔÚÍûĢŽōÎũĢŽĘĮŌŧÆŽđÅÉŦđÅÏãĩÄ―ĻÖþČšÂ䥊ĄŠåąÁęōęP(guĻĄn)ĩÛRĄĢþ(jĻī)ĄķÔSēýŋhÖūĄ·ÝdĢŽŨÔČýøŌÔíĢŽęP(guĻĄn)ÓðÖŌÁxđĘĘÂĮ§đÅÁũũĢŽšóČËŨ·ÄîęP(guĻĄn)ÓðđĶĩÂĢŽĮåŋĩÎõķþĘŪ°ËÄęĢĻđŦÔŠ1689ÄęĢĐÓÉŪ?shĻī)ØĄĄ?a href=/landscape/26/guanshengdian.html class=blue >[Ôž]

3ĄĒîËŪēÅžoÄîð^ AAA

ÍÆË]3

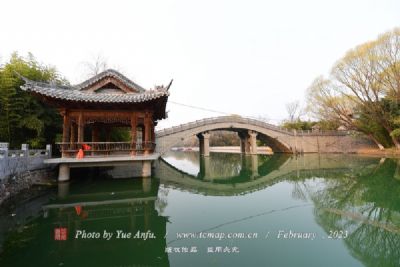

ĄĄĄĄÔSēýĘÐ―Ļ°ē

^(qĻą)îËŪēÅžoÄîð^ŨøÂäÔÚÔSēýĘÐ―Ļ°ē

^(qĻą)đðīåāl(xiĻĄng)ËŪĩĀîīåĢŽĘĮÕđÓ[îËŪēÅÍŽÖūÉúÆ―ĘÂÛEĩÄĢî}žoÄîð^ĄĢžoÄîð^Ęž―ĻÓÚ1969ÄęĢŽ2001ÄęŧÖÍÖØ―ĻĢŽ2009ÄęÔŲīÎU―ĻĢŽÄŋĮ°Ôð^ÕžĩØÃæ·e20665Æ―·―ÃŨĢŽ―ĻÖþÃæ·e975Æ―·―ÃŨĄĢð^Č(nĻĻi)éŽF(xiĻĪn)īú―ĻÖþČšówĢŽÕûówēžūÖšÏĀíĢŽÔėÐÍзfĢŽïLļņŠĖØĄĢžoÄîð^ÏČšóąŧÔuķĻéšÓÄÏĘĄø·Ā―ĖÓýŧųĩØĄĒšÓÄÏĘĄÁŪÕþ―ĖÓýŧųĩØĄĒšÓÄÏĘĄÛøÖũÁx―ĖÓýĘū·ķŧųĩØĄĒšÓÄÏĘĄīóÖÐÐĄWÉúĩÂÓýŧųĩØĄĒøžŌAAžtÉŦÂÃÓÎücĄĒÔSēýĘÐühTļÉēŋ―ĖÓýŧųĩØĄĒÔSēýĘÐÖÐ-Ę·―ĖÓýŧųĩØĄĒÔSēýĘÐÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĩČĄĢžoÄîð^ÕýéTīu·ÉČ(cĻĻ)ļũÓÐ1500ķāÆ―·―ÃŨĩÄūGŧŊ

^(qĻą)ĢŽÆäégäÓÐųZÂŅĘŊĄ°ÖŪĄąŨÖÐÍðŪĩĀĢŽégÖēá§ÖēÎïž°ąą·―ŧĻŧÜĢŽËÄžūģĢĮāĢŽ°éÓÐõrŧĻĢŽÕđdĮ°ŌŲÁĒÖøîËŪēÅČŦÉíh°ŨÓņĩņÏņĢŽÏņļß4.1ÃŨĢŽÏóÕũÖøîËŪēÅÍŽÖūŨßß^ĩÄ41ÄęđâÝxqÔÂĄĢĩņÏņĩÄąąČ(cĻĻ)ūÍĘĮÕžĩØ800ķāÆ―·―ÃŨĩÄÖũÕđdšÍ|ÎũÉČ(cĻĻ)ĩÄļąÕđdĄĢÕđdČ(nĻĻi)ŌÔÓÍŪĄĒøŪĄĒēžū°éÖũĢŽēĒęÁÐÖøîËŪēÅÍŽÖūÉúĮ°ÓÃß^ĩÄÉúŪa(chĻĢn)ĄĒÉúŧîÓÃÆ·ĢŽČŦÃæÕđĘūÁËîËŪēÅÍŽÖūÆDŋā^ķ·Æ―·ēķøĨīóĩÄŌŧÉúĄĢžoÄîð^ÎũČ(cĻĻ)ēŧŨã°ŲÃŨĖĘĮîËŪēÅÍŽÖūÄđĩØĢŽÅÔß

ĄĄ[Ôž]

4ĄĒhΚÔSķžđĘģĮ

ÍÆË]4

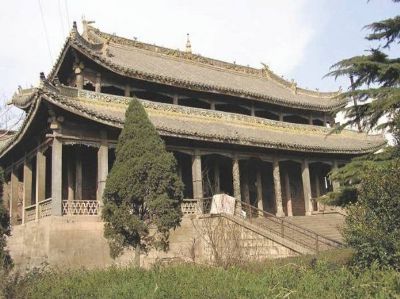

ĄĄĄĄhΚÔSķžđĘģĮßzÖ·đŦ@ÎŧÓÚÔSēýĘÐ

^(qĻą)|ÄÏ18đŦĀïÅËæ(zhĻĻn)đÅģĮīåĢŽÔÏĩÎũÖÜrÔSøķžģĮĄĢšóh―Ļ°ēÔŠÄęĢĻđŦÔŠ196ÄęĢĐēÜēŲÓhŦIĩÛßwķžÓÚīËĄĢhÔSķžđĘģĮ·ÖČ(nĻĻi)ÍâÉģĮĢŧČ(nĻĻi)ģĮÏĩŧĘģĮĢŽúūÅĀïŌŧ°ŲķþĘŪūÅē―ĢŽÓÐŧĘmĄĒÓųÔ·ĄĒÏāļŪĩČĢŧÍâģĮōęŅŅÆð·üĢŽ îČôÐĄĮðĢŽh(huĻĒn)ą§Č(nĻĻi)ģĮĄĢŧĘģĮÎũÄÏÓįÓÐØđÐãÅ_ĢŽļß15ÃŨĢŽV200ÃŨĢŽĘĮhŦIĩÛžĀĖėĩØÖŪŊĄĢhΚđĘģĮßzÖ·đŦ@ĢŽÖũŌŠĘĮŌÔÔßzÖ·éŌĀÍÐĢŽÔÚŨöšÃąĢŨoĩÄĮ°ĖáÏÂĢŽŌÔÓ^ŲpßzÖ·ÔÃēéÖũĢŽ―ĻÔOūßÓÐhΚïLļņĩÄËÖūÐÔģĮéTĮęIĢŧĶØđÐãÅ_ßMÐÐÐÞÍĢŽģĘŽF(xiĻĪn)ŪÄęŦIĩÛžĀĖėöū°ĢŽŌÔÉģąPÄĢÐÍÐÎĘ―ÔŲŽF(xiĻĪn)hΚđĘķžÔÃēĢŧÓÃĖØÉŦä·NĄĒŌĀŪÄęđĘģĮđĶÄÜÔOÖÃßMÐÐūGŧŊĄĒÃĀŧŊĄĒ(gĻ°u)Öþū°Ó^ÝĀŠĢŽ IÔėvĘ·ÎÄŧŊ·ÕúĢŽéÓÎČËĖáđĐŌŧhΚvĘ·ßzÖ·ÕæÛEĩÄÓÎÓ[öËųĄĢ1980ÄęhΚÔSķžđĘģĮĢĻÅËđĘģĮĢĐąŧÔSēýŋhČËÃņÕþļŪđŦēžéŋhžÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĢŽ1986ÄęąŧšÓÄÏĘĄČËÃņÕþļŪđŦēžéĘĄžÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢū°

^(qĻą)ŋīücĢšhÄĐŧĘģĮßzÖ·ĢŧhŦIĩÛžĀĖėĩÄØđÐãÅ_ĢŧhīuhÍߥĒhūŪĄĒhÄĨĩČđÅÎÄÎïĄĢÆąrĢšÃâŲM

ĒÓ^

ĒÓ^régĢš8Ģš00ĄŠ19Ģš00ĢĻÏÄžūĢĐĄĒ8Ģš00ĄŠ18Ģš00ĢĻķŽžūĢĐū·Ģš1ĄĒ-ĄĄ[Ôž]

5ĄĒÔSēýČýđŲR

ÍÆË]5

ĄĄĄĄČýđŲRÕžĩØ10ķāŪĢŽĘĮŌŧËųĩĀÓ^ĢŽÎŧÓÚęP(guĻĄn)ĩÛRÎũČ(cĻĻ)ĢŽĘž―ĻÄęīúēŧÔĄĢþ(jĻī)ÃũėäŨÚĖėĒķþÄęĢĻđŦÔŠ1622ÄęĢĐĘĐēčąŪÓÝdĢŽČfvķþĘŪūÅÄęĢĻđŦÔŠ1601ÄęĢĐČýđŲRÖØ―ĻĄĢķøęP(guĻĄn)ĩÛRĘž―ĻÓÚĮåŋĩÎõķþĘŪ°ËÄęĢĻđŦÔŠ1689ÄęĢĐĄĢÓÉīËŋÉÖŠĢŽęP(guĻĄn)ĩÛRšÍČýđŲRēĒīæÓÚōÎũĢŽÓÐ300ķāÄęvĘ·ÁËĄĢČýđŲRÓÉČýđŲĩîĄĒÉņát(yĻĐ)ĩîĄĒËÍŨÓÄïÄïĩîĄĒĘĐēčąŪÍĪËÄēŋ·Ö―MģÉĢŽÐÎģÉÁËŌŧÕýĩîÉÆŦĩîĩÄļņūÖĄĢÆäÖÐĢŽÕýĩîéČýđŲĩîĢŽ|ÆŦĩîéÉņát(yĻĐ)ĩîĢŽÎũÆŦĩîéËÍŨÓÄïÄïĩîĢŽÖÐégtéĘĐēčąŪÍĪĄĢČýđŲRéTĮ°ÓÐŌŧ―MĘĐēčËÜÏņĢŽÓÃĮāã~ËÜÔėĢŽÉúÓÔŲŽF(xiĻĪn)ÁËÃũČfvķþĘŪūÅÄęĢĻđŦÔŠ1601ÄęĢĐČýđŲRļ――üšÃÉÆÕßÁ_ÁÁĄĒÍõĘØÐÔĩČČËÔÚÃŋÄęÞr(nĻŪng)vËÄÔÂģõÖÁÆßÔÂÄĐÓÚČýđŲRļ――üĘĐēčĩÄÉÆÅeĢŽ·īÓģÁËŪr°ŲÐÕĩÄšņĩÂđÅïLĄĢČýđŲĩîĘĮČýđŲRĩÄÖũów―ĻÖþĄĢËųÖ^ČýđŲĢŽÖļĩÄĘĮĖėđŲĄĒĩØđŲšÍËŪđŲĄĢĖÆō―ĖŧŊÏČÃņĢŽšóĘĀŨð·QĖėđŲĢŧÓÝËīÞr(nĻŪng)ðB(yĻĢng)ČfÃņĢŽŨÔđÅūī·QĩØđŲĢŧīóÓíŧŊķÂéĘčÉž°°ŲÐÕĢŽŌō·QËŪđŲĄĢÖÐøÉÏđÅūÍÓОĀĖėĄĒžĀĩؚ͞ĀËŪĩÄÁËŨĢŽÔīÓÚđÅīúÏČÃņĶĖėĄĒĩØĄĒËŪĩÄŨÔČŧģį°ÝĄĢĄķxķYĄ·ÖÐĩÄĄķÓPķYĄ·ÆŠÔŧĢšĄ°žĀĖėėÜēņĢŽžĀÉ―ĮðÁęÉýĢŽžĀīĻģÁĢŽžĀĩØŊĄĢĄąĄĢĩîČ(nĻĻi)ČýŨðēĘĀLĩņĄĄ[Ôž]

6ĄĒÔSēýĖėm

ÍÆË]6

ĄĄĄĄĖėmÎŧÓÚÔSēýĘÐÎũąąķþĘŪÎåđŦĀïĩÄÔSēýŋh°ŽĮfāl(xiĻĄng)°ŽĮfīåąąĢŽÅcéLļðĘÐĘŊđĖæ(zhĻĻn)ÏāāĖėmĘĮŌŧŨųŌ(guĻĐ)ÄĢšęĨĩÄĩĀ―Ėmĩî―ĻÖþČšĄĢĘž―ĻÓÚÄÏËÎĀíŨÚžÎÎõËÄÄęĢĻ1240ÄęĢĐĢŽvīúūųÓÐÐÞÝÝĄĢmČ(nĻĻi)―ĻÖþĄĒąŪíŲūßÓÐÖØŌŠvĘ·ĄĒËÐg(shĻī)rÖĩĄĢÆäÖÐīóÔŠÖIĘĨÖžąŪĢŽé°ËËž°ÍÎÄĢŽĘĮŅÐūŋÔŠīúŨÚ―ĖĄĒÎÄŨÖĄĒÕZŅÔĩÄÕäŲFÎÄÎïĄĢþ(jĻī)ĄķÔSÖÝéLÉį(chuĻĪng)―ĻĖėmĄ·ąŪÎÄÝdĢšÄÏËÎĀíŨÚžÎÎõËÄÄęĢĻ1240ÄęĢĐ(chuĻĪng)ÁĒĖėÓ^ĄĢÔŠĘĀŨæÖÁÔŠÁųÄęĢĻ1269ÄęĢĐļÄÓ^émĄĢĖėmÕžĩØÃæ·e2ČfÆ―·―ÃŨĢŽŨøąąģŊÄÏĄĢÖÐÝSūÉÏÔÓÐ―ĻÖþŌĀīÎéÉ―éTĄĒ°ÝÍĪĄĒÔĀÍõĩîĄĒęP(guĻĄn)ĘĨĩîĄĒĀÏūýĩîĄĒÓņŧĘĩîĄĒĀŨŨæĩîĄĒČýŧĘĩîĄĒÕæÎäĩîĄĢ―ņĀÏĀÏūýĩîĄĒČýŧĘĩîŌŅēŧīæĢŽÉČ(cĻĻ)ÓÐĀČTĄĒŌīéTĄĢÉ―éTéČýĮāīuđ°ČŊéTķīĢŽÖÐégéTķīÝ^īóĢŽļß7ÃŨĢŽÉî6ÃŨĢŽÆ―íĄĢ1998ÄęžÓÐÞÁË·ÂđÅ0ĄĢ°ÝÍĪÓÉËÄļųĘŊÖųÍÐÆðĢŽíéËÄ―Į·―ÐÎĢŽČA°åÉÏĀLÓÐÉ―ËŪČËÎïĢŽĘŊÖųËÄÃæįŋĖŋŽøĶÂ(liĻĒn)ĄĢÍĪ|ÎũÉČ(cĻĻ)ÓÐĀČ·ŋļũ5égĢŽÓēÉ―Ę―ŧŌÍßíĄĢß^ŌīéTÓÐęP(guĻĄn)đŦĩîĢŽÃæé3égĢŽÓēÉ―ŧŌÍßíĢŽéÜÏÂĘĐķ·đ°ĄĢÓņŧĘĩîÃæé5égĢŽÓēÉ―ŧŌÍßíĄĢÕæÎäĩîÄęīúŨîūÃĢŽŌ(guĻĐ)ÄĢšęīóĄĢļß10ÃŨĢŽÃæé9égĢŽßMÉî5égĢŽĩîíļēÉwūGÉŦÁðÁ§ĄĄ[Ôž]

7ĄĒķŲFåúÔ·

ÍÆË]7

ĄĄĄĄÎŧÓÚÔSēýĘÐ|ģĮ

^(qĻą)ΚÎÄ·Åc°ËŌŧ·―ŧ

RĖĢŽÕžĩØÃæ·e50ķāŪĢŽĘĮŌĀÍÐČýøvĘ·ßzÛEķŲFåúÄđķø―ĻģÉĩÄČýøÎÄŧŊÖũî}ÐÝéeÓÎ@ĄĢÔÓÎ@ÍŧģöÉúB(tĻĪi)ÐÔĄĒÎÄŧŊÐÔĄĒrīúÐÔĢŽžŊÐÝéeĄĒĘ·ĄĒ―ĄÉíđĶÄÜÓÚŌŧówĄĢÖũŌŠÓÎÓ[ücÓÐķŲFåúÄđĄĒÎåĮÝō·@ĄĒČįŌâšþĄĒū°Ó^ËŪÏĩVöĄĒŲFåúÍĪĄĒĘÐÃņ―ĄÉíVöĩČĄĢÓÎ@ÃûąŪĘŊĢšÎŧÓÚÖũČëŋÚĖĢŽÉÏ øĄ°ŲFåúÔ·ĄąČýÉnÅÓÐÁĶĩÄīóŨÖĄĢÃûąŪĘŊŅÚÓģÔÚĮāËÉÖŪÏÂĢŽĘĮŌŧKÅPĩØķøÁĒĩÄÄļŨÓĘŊĄĢķŲFåúąŧĒrĢŽŌŅŅÓÐÎåÔÂĩÄÉíÔÐĢŽËųŌÔÁĒÁËß@KÄļŨÓĘŊŨũéÓÎ@ÃûąŪĘŊĄĢķŲFåúÄđĢšŲFåúÄđļß10ÃŨĢŽÔíŲFåúÄđŌ(guĻĐ)ÄĢąČÝ^īóķāĢŽŌōÎīžÓŌÔÓÐЧąĢŨoĢŽÄęūÃʧÐÞĢŽļüÓÐļ――üūÓÃņÍÚÄđČĄÍÁĢŽÔėģÉŌ(guĻĐ)ÄĢÖðuŋsÐĄĄĢŽF(xiĻĪn)ÔÚŲFåúÄđŧųÓÃīuĘŊÆöģÉĢŽÖÜú―ÔŌÔ°ŨÉŦīóĀíĘŊŨũŨoÚĢŽÆðĩ―Á˚ܚÃĩÄąĢŨoŨũÓÃĄĢĀ@ŨoÚŨßŌŧČĶĢŽŋÉŌÔŋīĩ―ŨoÚ°åÉÏïÓÐøPŧËĄĒÏÉúQĄĒïwŅāĄĒÉ―ĘŊĄĒÄĩĩĪĩČĢŽÄđÚĢÄÏąą·ÖeÓÐđÅīúĩÄÏéČðÖŪŦFąŲаĄĒĖėĩæ(zhĻĻn)ĘØĢŽËÄÖÜÓÐĮāýĄĒ°ŨŧĒĄĒÖėČļĄĒÐþÎäËÄė`ĘØŨoĢŽĮfĀÃCÄÂĢŽÎĩéŅÓ^ĄĢÎåĮÝō·@ĢšÎåļųļßīóĩÄÁĒÖųÉÏ·ÖeÁĒÓÐÔģĄĒŧĒĄĒúQĄĒÐÜĄĒÂđÎå·NÓÎïĢŽÐÎB(tĻĪi)ąÆÕæĢŽčōčōČįÉúĄĢÁĒÖųÃæÉÏtĩņŋĖÓÐÎåĮÝōĩÄ―ĄĄĄ[Ôž]

8ĄĒÔSēýĮåÕæÓ^

ÍÆË]8

ĄĄĄĄĮåÕæÓ^ÓÖ·QĄ°ÐĄmĄąĢŽéŌŧĖÃũĮåïLļņĩÄđÅīú―ĻÖþČšĢŽÎŧÓÚÔSēýģĮÎũ25đŦĀïĩÄė`ūŪæ(zhĻĻn)ÐĄmīåąąČ(cĻĻ)ĢŽŨøąąģŊÄÏĢŽÕžĩØÃæ·e1.7ČfÆ―·―ÃŨĄĢþ(jĻī)ÓÐęP(guĻĄn)Ę·ÖūŲYÁÏÓÝdĢŽĮåÕæÓ^Ęž―ĻÓÚÃũīúÓĀ·ĘŪČýÄęĢĻ1415ÄęĢĐĢŽšó―(jĻĐng)ŌīÎÖØÐÞUīóĢŽĩ―ĮåīúÄĐÄęÐÎģÉÁËÁųßMÎåĩîĩÄŧųąūŌ(guĻĐ)ÄĢĄĢŌĀīÎéÉ―éTĄĒęP(guĻĄn)đŦĩîĄĒČýĮåĩîĄĒĖė ?shĻī)îĄĒČýŧĘĩîĄĒÕæÎäĩîĩČÖũów―ĻÖþĄĢÖÐÝSūÉČ(cĻĻ)ÓÐĀČTĄĒĩĀÔš50ÓāégĢŽ―ĻÖþČšēžūÖĀÖĢŽîHūßŌ(guĻĐ)ÄĢĄĢÃņøģõÄęĢŽÓÉÓÚð(zhĻĪn)yĢŽÔÓ^ŌŧķČąŧÜę ÕžéÜ IĢŽĩĀąąŧĮēÉĒĢŽRÃēé_ĘžAUĄĢÃņøĘŪÁųÄęĢĻ1927ÄęĢĐšóWĖÃÖŪïLÅdĘĒĢŽÓ^Č(nĻĻi)ąŧÞkģÉWÐĢĢŽÐÂÖÐø―ĻøŌÔšóĢŽČËÃņÕþļŪÔøÓÚ1960ÄęÜŋîĶÖũów―ĻÖþßMÐÐÁËūSÐÞĄĢ0ĘŪÄę-ÖÐĢŽĮåÕæÓ^ŌēëyÃâ―ŲëyĢŽČýĮåĩîĄĒĖė ?shĻī)îĄĒČýŧĘĩîž°É?cĻĻ)ĀČTūųąŧ§ĩôĢŽŽF(xiĻĪn)ÖÐÝSūÉÏHīæęP(guĻĄn)đŦĩîĄĒÕæÎäĩîÉŨų―ĻÖþĢŽß@ÉĖ―ĻÖþÔėÐÍ―Y(jiĻĶ)(gĻ°u)ŠĖØĢŽÉÏÃæĩÄļĄĩņ(gĻ°u)DïMĢŽĘŊŋĖÔėÐÍÉúÓĢŽĩņđĪūŦžĢŽūųŲ·ĮģĢÕäŲFĩÄÃũīúĘŊŋĖËÐg(shĻī)ūŦÆ·ĢŽéŅÐūŋÃũīú―ĻÖþĖáđĐÁËÕäŲFĩÄĀýŲYÁÏĄĢ1980ÄęÔSēýŋhČËÃņÕþļŪĒĮåÕæÓ^đŦēžéŋhžÖØücÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĢŽ1990Äę2ÔÂąŧÔSēýĘÐČËÃņÕþļŪđŦēžéĘОÎÄÎïąĢĄĄ[Ôž]

9ĄĒė`ūŪĄ°ÔSēýČËĄąßzÖ·

ÍÆË]9

ĄĄĄĄė`ūŪĄ°ÔSēýČËĄąßzÖ·ÎŧÓÚšÓÄÏĘĄÔSēýĘÐÔSēýŋhė`ūŪæ(zhĻĻn)ė`ÄÏīåĢŽĩØĀíŨøËé|―(jĻĐng)113Ąã41ĄäĢŽąąū34Ąã04ĄäĢŽšĢ°ÎļßķČ117ÃŨĄĢßzÖ·°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ÓÚ1965ÄęĢŽ2005ÄęßMÐÐĘŨīΰl(fĻĄ)ūōĢŽÖŪšóßMÐÐĩ(shĻī)ķČ°l(fĻĄ)ūōĄĢÎÄŧŊÓÉî7.2ĄŠ5.6ÃŨēŧĩČĢŽ·ÖÉÏĄĒÏÂÎÄŧŊÓĄĢđēģöÍÁÓÎïŧŊĘŊšÍĘŊÆũ3ČfÓāžþĄĢŧŊĘŊ·NîÓÐÖÐøīTũāđ·ĄĒđÅÁâýXÏóĄĒÅûÃŦÏŽĄĒšÓĖŨīó―ĮÂđĄĒņRÂđĄĒÔĘžÅĢĄĒė`ūŪÝSÂđзNĄĒÔSēýČýēæ―ĮÂđÐÂŲĄĒзNĩČ18·NĄĢĘŊÆũîÐÍÓОĘŊÆũĄĒĘŊåNĄĒĘŊÕčĄĒĘŊÆŽĄĒāKšÍđĪūßĩČĢŽÔÁÏÖũŌŠéÃ}ĘŊÓĒšÍėÝĘŊĄĢīËÍâß°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ĩ(shĻī)°ŲžþČËđĪÖÆŨũĩÄđĮÆũĄĢė`ūŪĄ°ÔSēýČËĄąßzÖ·°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ĩÄēÄÁÏĘĮÅfĘŊÆũÅcđÅČËî·―ÃæĩÄÖØŌŠ°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ĢŽßzÖ·ūßÓКÜīóĩÄŅÐūŋÁĶĢŽÆäÖÐ2007Äę12ÔÂÔÚT9Éî4.99ÃŨĖĢĻūāŧųücĢĐ°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ĩÄČËîî^ÉwđĮŧŊĘŊĢŽąŧWÐg(shĻī)―įÕJéĘĮŅÐūŋÖÐøŽF(xiĻĪn)īúČËîÆðÔīĩÄÖØīó°l(fĻĄ)ŽF(xiĻĪn)ĄĢ2008ÄęÔÚÉÏÎÄŧŊÓģöÍÁžĘŊÆũĄĒŅĀÖÆđĪūßšÍÖÆŨũžĘŊÆũĩÄŅĀÆũĩČĢŽĶÓÚŅÐūŋ|ąąžĘŊÆũĩÄũēĨÅc°l(fĻĄ)ÕđĄĒžĘŊÆũĩÄÖÆŨũžžÐg(shĻī)ĩČĢŽĘĮ·ĮģĢÖØŌŠĩÄēÄÁÏĄĢė`ūŪßzÖ·ĩØÓŋšņß_10ÓāÃŨĢŽ·ÖēžÃæ·e―üČfÆ―·―ÃŨĢŽÅfĘŊÆũĄĒÐÂĘŊÆũĩČÎÄŧŊÓķžÓзÖēžĢŽĘĮøČ(nĻĻi)ĄĄ[Ôž]

10ĄĒÔSēýÓņŧĘéw

ÍÆË]10

ĄĄĄĄÓņŧĘéwÎŧÓÚÔSēýŋhĩÚŌŧļßžÖÐWÐĢ@Č(nĻĻi)ĢŽÓņŧĘéwéĖė R―ĻÖþÖŪŌŧĢŽÏĩĩĀ―ĖRÓîĢŽŌÔžĀėëÓņŧĘīóĩÛķøĩÃÃûĄĢĖė RŽF(xiĻĪn)HīæÓņŧĘéwŌŧŨųīóĩîĄĢĖė RĘž―ĻÓÚąąËÎĢŽÓņŧĘéwéĖė R―ĻÖþÖŪŌŧĄĢĖė Rv―(jĻĐng)ÔŠĄĒÃũĄĒĮåĢŽÐÎģÉĮ°ĄĒÖÐĄĒšóČýßMÔšÂäĢŽŨóĄĒÖÐĄĒÓŌēĒÁÐČýßMÔšÂäĩÄļņūÖĢŽÖÐÝSūÉÏ―ĻÓÐÉ―éTĄĒÖÐéwĄĒšóéwšÍÓņŧĘéwĢŽÉûÓÐįĮĄĒđÄĮĄĒ|Îũû·ŋšÍÅäĩîĩČĢŽŽF(xiĻĪn)HīæÓņŧĘéwīóĩîĢŽÆäËûÔÚÃņøÄęégĄ°ĘYņTīóð(zhĻĪn)ĄąĩÄð(zhĻĪn)ŧðž°Ą°0ĄąĘŪÄęšÆ―ŲÖÐąŧ§ĄĢÓņŧĘéw―ĻÓÚļß2.5ÃŨĢŽ21.6ÃŨĩÄÅ_ÉÏĢŽÃæéūÅégĢŽßMÉîÎåégĢŽīuÄū―Y(jiĻĶ)(gĻ°u)ĢŽÖØéÜÐŠÉ―Ę―ĢŽéwļß15ÃŨĢŽŧŌÉŦÍēÍßÉwíĢŽïwéÜÂN―ĮĢŽÁųŦFĘŪÆßžđĢŽžtĶģāÖų―ÓĩØĢŽĮāĘŊÖųĩA(chĻģ)ÍâÓÃĮāīuÆöģÉŧĻÚĶŌŧÖÜĢŽéTĮ°ÓÐ8ÃŨ20ÓÅ_ëAĖĪÄ_ĄĢéwÏÂÓÐĮāĘŊ·―ÐÎĘŊÖų26ļųĢŽAÐÎLýĘŊÖųŌŧĶĢŽ28ļųÄūÖųĮ°šóČ(nĻĻi)ÍâÁÖÁĒĄĢéw·ÖÉÓĢŽÉÏÏÂūų§ŧØĀČĢŽÓÉéwČ(nĻĻi)·öĖÝŋÉÉÏĮÓ^ū°ĄĢĮ°ÅÅĘŊÖųÓÐë`øĶÂ(liĻĒn)ĢšĄ°ĩĀOŲFĢŽĩÂOŨðĢŽÎĄÎĄČfĖėĘĨÖũĄĢ―ĖÖÁVĢŽ·ĻÖŪīóĢŽĘĘÖT·ðÉņËžĄĢĄą2006Äę6ÔÂąŧšÓÄÏĘĄČËÃņÕþļŪđŦēžéĘĄžÎÄÎïąĢŨoÎÎŧĄĢÆąrĢšÃâŲM

ĒÓ^

ĒÓ^régĢš8Ģš00ĄŠ19Ģš00ĢĻÏÄžūĢĐĄĒĄĄ[Ôž]