云龍縣文物古跡介紹

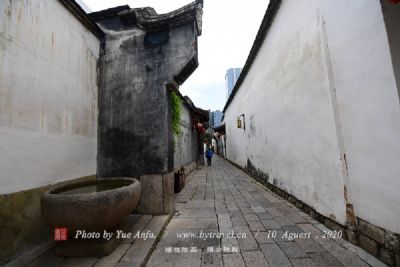

1、諾鄧土建筑群

1、千古鹽井公元前109年,漢武帝征服云南,置益州郡,下轄24縣,其中比蘇縣即在以諾鄧為中心的沘江流域,“比蘇”是僰語(yǔ),意為“有鹽的地方”。諾鄧鹽井自漢朝開(kāi)采以來(lái)至今歷兩千余年,在這口深深的直井下面,還有縱橫交錯(cuò)的引水甬道,猶如一條地下運(yùn)河,古代用人工汲水的方法從下面取鹵再分給各家“灶戶”煮鹽。2、鹵脈龍王諾鄧的龍王據(jù)說(shuō)是主管五井鹵脈的,明初的五井包括諾鄧井、順蕩井、山井、師井、大井和麗江府的蘭州井、鶴慶府的彌沙井等七個(gè)鹽井。到明朝后期,才把諾鄧井、天耳井、大井、石門井、雒馬井這五個(gè)鹽井習(xí)稱為“五井”。3、北山重樓諾鄧北山民居依山構(gòu)建,層層疊疊,前后人家樓院重接、臺(tái)梯相連,往往是前家后門即通后家大院,古代詩(shī)人描繪諾鄧村居是:“疊岸分傳徑,重樓滿集阿”。全村院落形式如“三坊一照壁”、“四合五天……[詳細(xì)]

2、虎頭山古建筑群

虎頭山古建筑群虎頭山古建筑群位于云龍縣石門鎮(zhèn)南,因山頂崛起一嵯峨巨石,如虎頭而得名,是以道教為主的古建筑群。據(jù)《虎山碑記》載:“虎頭寺原有一間山神廟,清道光年間陸續(xù)建老君殿和財(cái)神殿等寺觀。清咸豐七年(1857年)又毀于兵燹,到光緒三十二年(1906年)修復(fù)并建了張仙祠、王母寺等”�;㈩^山山石崢嶸,蒼松翠柏郁郁蔥蔥,寺廟道觀沿山勢(shì)修建,有虎頭寺。在寺廟之間有曲徑石廊、石橋相通,在一塊巨大的石壁上刻有(清)楊名揚(yáng)書寫“虎”及“石門八景”的詩(shī)碑,虎頭山寺廟建筑布局合理,融自然與人文景觀為一體,每逢節(jié)日游人眾多,是重要風(fēng)景旅游區(qū)。1987年公布為云龍縣文物保護(hù)單位�;㈩^山古建筑群以道教寺觀建筑為主,由張仙祠、虎頭寺、王母寺、老君殿等寺觀及財(cái)神殿、彌勒殿、三宮殿、普陀巖等石觀、石窟組成其間以棧道、石牌……[詳細(xì)]

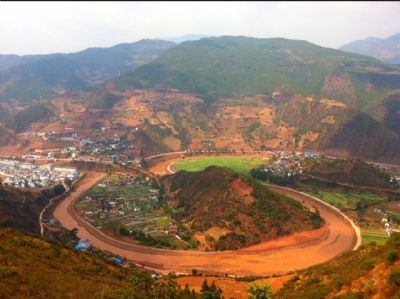

3、沘江古橋梁群

云龍保存的橋梁從最古老原始的溜索、藤橋到現(xiàn)代化的鋼桁橋,其種類之繁,建筑形式之多樣,完全可以組成一座橋梁的博物館,素有“云龍古橋冠全滇”之稱,堪稱“古橋梁藝術(shù)博物館”。2013年,沘江古橋梁群被列為國(guó)家第七批重點(diǎn)文物保護(hù)單位。云龍的橋梁具有“浮、梁、吊、拱”四大基本特性。這四大橋型是一切橋梁的鼻祖,如今世界上千姿百態(tài)的橋梁就是由此派生延演而來(lái)的。其中除浮橋是在沘江枯水季節(jié)臨時(shí)搭建外,其余都是永久性橋梁。這些各種類型的橋梁大都集中在沘江流域及其支流之上,形成古橋梁群,如今還保存有各種類型的古橋近百座,有較大價(jià)值的42座。沘江上的古橋梁不僅數(shù)量多,而且類型豐富,從原始簡(jiǎn)單的橋梁到大跨度、建筑工藝復(fù)雜的橋梁,可以組成一部古代橋梁的發(fā)展史,具有十分珍貴的歷史價(jià)值、科學(xué)價(jià)值和藝術(shù)價(jià)值。……[詳細(xì)]

4、順蕩火葬墓群

順蕩火葬墓群在距云龍縣城70多公里的最北端,有一個(gè)古老的小集鎮(zhèn),無(wú)論是由縣城沿沘江直上,還是從蘭坪順沘江而下,它都會(huì)突然間奇跡般跳躍在你的眼前———它就是古老神秘的順蕩井。順蕩火葬墓群就位于云龍縣白石鎮(zhèn)順蕩村的蓮花山上,火葬墓群坐西朝東,墓葬多為橫向排列,整個(gè)墓地依山勢(shì)緩緩而下呈等腰三角形臺(tái)地,總面積1.5萬(wàn)平方米。墓地現(xiàn)存古墓千余冢,完好的梵文碑92塊(梵文碑85塊,梵文經(jīng)幢7座)�;鹪崮谷菏敲鞔墓拍乖崛�,從明永樂(lè)到嘉靖年間都有,可見(jiàn)明代中期是最鼎盛的時(shí)期�;鹪崮谷菏钱�(dāng)?shù)匕鬃迥乖幔贡趟勒叨酁闂�、張、高、趙四姓,即現(xiàn)在順蕩居民的祖先墳塋,是整個(gè)云南省境內(nèi)保存得較為完整的火葬墓群之一,多數(shù)梵文及碑刻均較為清晰,是研究古代民俗和民族文化的重要史料,也是極為珍貴、精美的藝術(shù)品,是研究梵文歷……[詳細(xì)]

5、青云橋

青云橋青云橋建于清道光四年(公元1824年),為曾任陜西省巡撫的石門井人楊名飏出資建造。至今已有182年的歷史了,依然默默無(wú)聞地為云龍的交通做貢獻(xiàn)。道光三年(公元1823年),楊名飏母喪回鄉(xiāng),見(jiàn)沘江水漲,為謀生,人們不避危險(xiǎn),仍乘筏過(guò)江,乃惻然“念先人成梁之意”,遂捐資倡建。橋建成后,取名為“青云橋”,“蓋取康樂(lè)題石門,共登青云梯之意”。青云橋?yàn)殍F鏈吊橋,架設(shè)在云龍縣城石門的沘江兩岸山壁之間。橋長(zhǎng)36米,寬2.8米,橋底有5根鐵鏈,上覆木板組成橋面,左右兩邊各有一條鐵鏈作為扶手。橋的東西兩端建有橋亭,東橋亭是原石門通往寶豐鄉(xiāng)必經(jīng)之道,為石券門,橋亭南門上方嵌有石刻《石門關(guān)》匾額一方,南面墻內(nèi)嵌有楊名飏撰寫的《新建青云橋碑記》,西橋亭為兩層,上層塑有觀音佛像,下層為往來(lái)通道,石壁上刻有隸書“袞……[詳細(xì)]

6、虎頭寺

云龍縣城南面的虎頭山,危巖高聳,山勢(shì)雄峻,石壁千尋,風(fēng)光無(wú)限。山中虎頭寺是大理地區(qū)著名的名山古剎�;㈩^山地質(zhì)為一億多年前白堊紀(jì)形成的砂巖,整個(gè)山體就是一塊巨大的巖石,由于千百年的風(fēng)化剝蝕,在這片巖石表面上出現(xiàn)了許多神奇而形象的天然紋跡,如仙人扇、仙人床(或禪坐留蹤)、仙人腳印和石魚(yú)、石鱉等,古人謂之石上仙蹤。經(jīng)虎頭巨石再攀登險(xiǎn)磴而上即為虎頭寺,前殿稱桂香樓,建在懸?guī)r之上,頂部懸匾書“洞天高朗”四字,站于樓上可俯瞰云龍縣城全景。后殿現(xiàn)為大雄寶殿,殿內(nèi)塑有“三身佛”即釋迦牟尼佛及毗盧遮那佛、盧舍那佛,殿前有佛教護(hù)法韋馱菩薩。古剎林蔭,虎頭寺后有兩株數(shù)百年的古木高山榕,遮天蔽日,陰翳全山。其側(cè)有王母寺,周邊參天大樹(shù),老松虬曲,林蔭清靜,山風(fēng)和暢,別有景致。 景點(diǎn)位置云南省大理白族自治州云龍縣……[詳細(xì)]

7、玉皇閣建筑群

玉皇閣建筑群玉皇閣建筑群位于云龍縣石門鎮(zhèn)諾鄧村,距縣城約7公里。始建于明嘉靖年間,明崇禎十二年(1639年)維修擴(kuò)建,清咸豐七年(1857年)部分建筑毀于兵燹,光緒年間陸續(xù)修復(fù)�,F(xiàn)存建筑以玉皇閣為主體,由玉皇閣,文、武廟和木牌坊組成。玉皇閣為三重檐樓閣式建筑,建在高2.15米的方形臺(tái)基上,歇山頂,閣通面闊13.8米,通進(jìn)深13.3米,高16.4米。閣兩側(cè)有左右?guī)N膹R在玉皇閣東約30米處。單檐歇山頂,通面闊8.6米,通進(jìn)深6.7米,高7.31米。武廟建筑形式與文廟同。木牌坊在玉皇閣前約150米處。整座牌坊用四根木柱擎起斗拱架疊的層架構(gòu)件,高9.65米。建筑布局合理,蔚為壯觀。諾鄧玉皇閣建筑群,是云龍縣境內(nèi)現(xiàn)存最早的宗教建筑群。1988年公布為大理白族自治州文物保護(hù)單位。景點(diǎn)位置云南省大理州云……[詳細(xì)]

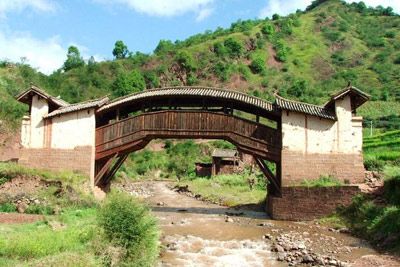

8、彩鳳橋

彩鳳橋彩鳳橋位于云龍縣城北74公里的白石鄉(xiāng)順蕩村,橫跨沘江之上。始建于明崇禎年間(1628-1644年),后歷代均有維修,到光緒年間的最后一次維修時(shí)把西面的橋亭改建0,名“童子閣”。橋?yàn)閱慰咨毂勰玖簶�,全長(zhǎng)33.3米,寬4.7米,凈跨徑27米,高11.33米,橋身建筑采用木方交錯(cuò)架疊,從兩岸橋墩層層向河中心挑出,如樓閣建筑中的斗拱,在兩端斗拱向中伸延相距9米時(shí),再用5根橫梁銜接,上鋪木板組成橋面,并于橋身上復(fù)蓋房頂。橋兩側(cè)用木板遮擋,橋內(nèi)置兩排木凳供行人歇息。在東面橋亭內(nèi)現(xiàn)存清乾隆四十七年(1782年)的《云龍州官告示碑》頒布行人馬幫等過(guò)橋規(guī)則�,F(xiàn)該橋保護(hù)完好。1988年公布為云龍縣文物保護(hù)單位。景點(diǎn)位置云龍縣白石鄉(xiāng)順蕩村……[詳細(xì)]

9、蟠龍寺

蟠龍寺蟠龍寺坐西向東,坐落于江與獅里河交匯處一高巖石之上。寺院為一進(jìn)兩院。占地1530平方米。大門與正殿稍有偏移,中殿兩側(cè)有廂房。大殿為重檐歇山頂建筑,兩側(cè)設(shè)空廊,可觀江景色。寺院四周綠樹(shù)成蔭,院內(nèi)清靜幽雅,是縣文化館、縣文管所所在地,也是縣城主要景點(diǎn)和群眾文化活動(dòng)中心。1979年,縣人民政府撥專款進(jìn)行搶救維修,1985年公布為縣級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。據(jù)縣文管所文物普查資料載(雍正《云龍州志》):蟠龍寺始建于清雍正年間,咸豐七年(公元1857年)毀于兵火,光緒初年重建。蟠龍寺是舊時(shí)“石門八景”之一“三閣龍?bào)础钡乃诘�。地址:云龍縣城石門鎮(zhèn)西邊……[詳細(xì)]

10、順蕩村大慈寺火葬墓群

順蕩村大慈寺火葬墓群順蕩村大慈寺火葬墓群位于云龍縣白石鄉(xiāng)順蕩村南大慈寺東側(cè),總面積1.5萬(wàn)平方米�,F(xiàn)存火葬墓近千冢,梵文經(jīng)幢二座,完好的梵文碑71塊,殘碑20多塊,碑除一塊明成化二年(1466年)銘文為漢字外,余均為梵文經(jīng)咒;經(jīng)幢為四方形三重檐,頂作圓形寶頂。順蕩火葬墓群是元末至明代中期白族墓地,是目前我省保存最完整的火葬墓群。1988年公布為大理白族自治州文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

11、西竺寺

西竺寺西竺寺位于云龍縣石門鎮(zhèn)象麓村,距城約3公里。始建于明萬(wàn)歷年間,明永歷六年(1652年)增修。現(xiàn)存主殿,單檐歇山頂,通面闊13.9米,通進(jìn)深11.3米,前檐廈廊闊3.2米,卷棚式頂,門楹懸“竺國(guó)宗風(fēng)”橫匾,殿內(nèi)存十八羅漢塑像,保護(hù)完好。1987年公布為云龍縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

12、董澤故居

董澤故居為云龍縣縣級(jí)文物保護(hù)單位,是云南大學(xué)創(chuàng)始人,東陸大學(xué)校長(zhǎng),省政協(xié)委員董澤先生故居,占地面積1300平方米,總建筑順深20米,進(jìn)深65米,已有100多年歷史。董澤故居于2013年公布為州級(jí)文物保護(hù)單位,保護(hù)范圍東至滴水線,南至村道邊0.5米,西至村道邊1米,北至村道邊0.5米,占地面積458.58平方米,建筑面積747.61平方米,建設(shè)控制地帶與四至范圍一致�!�[詳細(xì)]

13、白衣閣

白衣閣位于寶豐鎮(zhèn)西面的德隆山,距縣城約13公里。建于南明弘光元年八月(1644年),至隆武元年(1645年)落成。清道光九年(1829年)復(fù)修。閣內(nèi)供奉觀音。白衣閣坐西朝東,依山而建,由前后兩殿組成。后殿為主殿,單檐歇山頂,三開(kāi)間,通面闊9.4米,通進(jìn)深7.6米,高約7米。房檐下用如意斗拱,殿前檐下原裝有四堂雕花格子門。殿左右有兩排耳房,殿正面有廊。殿內(nèi)現(xiàn)存五塊碑刻,在殿外約20米處有座普同塔,現(xiàn)碑、塔均保存完好。1987年公布為云龍縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

15、惠民橋

惠民橋位于云龍縣城南寶豐鄉(xiāng)南新村,距縣城21公里,架于沘江之上�;菝駱蚴冀甏辉�,原橋在清咸豐七年(1857年)毀于兵燹,現(xiàn)橋重建于光緒十二年(1886年)。橋?yàn)殡p孔鐵鏈吊橋,由于建橋處江面較寬,故于江心增設(shè)橋墩,采用了二進(jìn)連跨的建筑工藝。橋全長(zhǎng)50米,橋身長(zhǎng)39米,寬2.5米, 高約8米; 最大一孔孔徑21.3米。橋由8根鐵鏈組成,6根為底鏈,2根為吊鏈,在底鏈上鋪設(shè)木板為橋面。三個(gè)橋墩上均建有瓦頂橋亭,東西兩端橋亭為牌樓式,并附有長(zhǎng)達(dá)7米的甬道。1987年公布為云龍縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

16、云龍鹽井遺址

云龍鹽井遺址,云南省第七批省級(jí)文物保護(hù)單位。唐至明 云龍縣諾鄧鎮(zhèn)諾鄧村,云龍西漢元封二年(前109年)設(shè)比蘇縣,屬益州郡,主要原因是云龍盛產(chǎn)食鹽,到了明朝,云龍縣境內(nèi)共開(kāi)鑿石門井、諾鄧井、山井、大井、師井、順蕩井、天耳井、金泉井八處鹽井,稱“云龍八井”,是滇西乃至緬甸北部一帶地區(qū)的主要食鹽供應(yīng)地,名遐滇西�!霸讫埌司笔茄芯吭讫埳降匕鬃搴推渌髅褡宓臍v史、政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技、教育、居住、交通、生態(tài)等方面的最重要的物證。……[詳細(xì)]

17、通京橋

通京橋通京橋俗名大波羅橋,現(xiàn)名“解放橋”。位于云龍縣城北長(zhǎng)新鄉(xiāng)大波羅村,橫跨江上,距縣城38公里。橋始建于清乾隆四十一年(1776年),道光十五年(1835年)重建。通京橋?yàn)樯毂凼絾慰啄玖簶�,全長(zhǎng)40米,寬4米,凈跨徑29米,高12.5米。橋采用木方交錯(cuò)架疊,從兩岸層層向河心挑出,中間用長(zhǎng)長(zhǎng)12米的五根橫梁銜接,上鋪木板組成橋面。橋上瓦頂橋屋,橋內(nèi)兩側(cè)平置兩排木凳供人歇息。橋外兩側(cè)用高約1米的木板遮擋,以作為橋面的圍欄。橋兩端建有牌樓式橋亭,亭高5米,通面闊6米,內(nèi)連一條長(zhǎng)5.5米的石梯甬道.通京橋建筑奇巧,雄偉壯觀,是今大理州境內(nèi)的同類橋梁中跨度最大的古橋。1998年公布為云南省文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

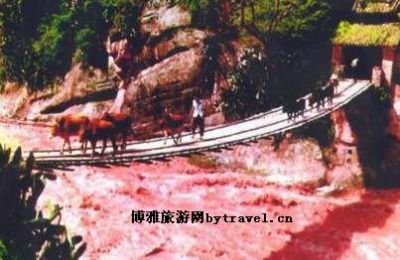

18、水城藤橋

水城藤橋水城藤橋位于云龍縣城北面約68公里的白石鄉(xiāng)水城村,橫跨沘江上,因橋用藤子編綴而成,故名藤橋。藤橋是用本地所產(chǎn)的山葡萄藤編織成的吊橋,架在江兩邊對(duì)生的老栗樹(shù)上,全長(zhǎng)25米。橋架設(shè)在兩根藤子扭編成的直徑約5公分的長(zhǎng)繩上,再在下面懸吊一張用藤子編織成的長(zhǎng)圓形網(wǎng),網(wǎng)底穿進(jìn)一根寬1尺、厚5寸的木方作為行走的橋面,橋身兩端緊系于作為橋墩的樹(shù)干上。整座橋從遠(yuǎn)處看就像一張懸掛在江面上的漁網(wǎng)。藤橋古稱“笮”,漢代設(shè)置的越西郡,內(nèi)有定笮縣,也是因其境內(nèi)有藤橋而名。云龍縣境內(nèi)的藤橋是當(dāng)?shù)匕鬃逅茉O(shè),是今天研究古代橋梁的重要史料。1987年公布為云龍縣文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

19、飛龍橋望江樓

飛龍橋望江樓飛龍橋望江樓位于云龍縣舊州鎮(zhèn)南,距縣城83公里。是清末農(nóng)民正義領(lǐng)袖杜文秀在瀾滄江上修建的鐵索橋,建成于清同治二年(1863年),1965年橋身沖毀,現(xiàn)余兩端橋頭和橋西的望江樓。樓呈方形,分上下層,通高11米,邊長(zhǎng)8米,重檐歇山頂,樓下兩側(cè)墻內(nèi)嵌13塊建橋碑記,是研究杜文秀起義的重要資料。1987年公布為云龍縣文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

20、虎頭山道教建筑群

虎頭山古建筑群位于云龍縣石門鎮(zhèn)南,因山頂崛起一嵯峨巨石,如虎頭而得名,是以道教為主的古建筑群。據(jù)《虎山碑記》載:“虎頭寺原有一間山神廟,清道光年間陸續(xù)建老君殿和財(cái)神殿等寺觀。清咸豐七年(1857年)又毀于兵燹,到光緒三十二年(1906年)修復(fù)并建了張仙祠、王母寺等”�;㈩^山山石崢嶸,蒼松翠柏郁郁蔥蔥,寺廟道觀沿山勢(shì)修建,有虎頭寺。在寺廟之間有曲徑石廊、石橋相通,在一塊巨大的石壁上刻有(清)楊名揚(yáng)書寫“虎”及“石門八景”的詩(shī)碑,虎頭山寺廟建筑布局合理,融自然與人文景觀為一體,每逢節(jié)日游人眾多,是重要風(fēng)景旅游區(qū)。1987年公布為云龍縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柤鍝ユ暩娴犳氨绱撻崒娆愮グ妞ゆ泦鍥ㄥ亱闁规儳纾弳锔界節闂堟稓澧旀繛宀婁邯閺岋綁顢樿娴滅偤鏌熼搹顐e磩闁诲繐鍟村娲川婵犱胶绻侀梺鍛娗瑰Λ鍕偩闂堟侗鍚嬪璺侯儌閹锋椽姊洪崨濠勭畵閻庢艾鍢插嵄鐟滅増甯楅崐鐢电磼濡や胶鈽夋繛灞傚€楁竟鏇°亹閹烘挾鍘甸梺璇″灡濠㈡ǹ顣块梻浣虹帛閹稿鎮烽埡鍛摕婵炴垶绮庨悿鈧┑顔斤供閸忔稑效濡ゅ懏鈷戞繛鑼额嚙楠炴牠鏌i鐐测偓鍨嚕鐠囨祴妲堟俊顖氬悑濞堟洟鏌f惔顖滅У闁稿瀚伴、鏃堟晸閿燂拷

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愪粙鏌ㄩ悢鍝勑㈢紒鎰殜閺岀喖骞戦幇闈涙缂佺偓鍎崇紞濠囧蓟閿熺姴鐐婇柕澶堝劤娴犲ジ姊哄ú璇插箺妞ゃ劌锕濠氭晸閻樿尙鍊為梺瀹犳〃缁插潡濡疯濡垰螖閿濆懎鏆熼柣锝嗘そ閺屸€崇暆閳ь剟宕伴幘璇茬劦妞ゆ帊鑳堕埊鏇炵暆閿濆牊纭剁紒顔款嚙椤粓鍩€椤掑嫬钃熼柨鐔哄Т楠炪垺淇婇婵嗗惞闁告瑥妫楅—鍐Χ鎼粹€崇哗濠电偛顦板ú鐔肩嵁韫囨洍鍋撻敐搴″闁哥姴妫濋弻娑㈠即閵娿儰鑸繛瀵搞€嬮幏锟� 44010602000422闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愯弓鐢婚梻鍌欑贰閸撴瑧绮旂€靛摜涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愪粙鏌ㄩ悢鍝勑㈢紒鎰殜閺岀喖骞戦幇闈涙缂佺偓鍎崇紞濠囧蓟閿熺姴鐐婇柕澶堝劤娴犲ジ姊哄ú璇插箺妞ゃ劌锕濠氭晸閻樿尙鍊為梺瀹犳〃缁插潡濡疯濡垰螖閿濆懎鏆熼柣锝嗘そ閺屸€崇暆閳ь剟宕伴幘璇茬劦妞ゆ帊鑳堕埊鏇炵暆閿濆牊纭剁紒顔款嚙椤粓鍩€椤掑嫬钃熼柨鐔哄Т楠炪垺淇婇婵嗗惞闁告瑥妫楅—鍐Χ鎼粹€崇哗濠电偛顦板ú鐔肩嵁韫囨洍鍋撻敐搴″闁哥姴妫濋弻娑㈠即閵娿儰鑸繛瀵搞€嬮幏锟� 44010602000422闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愯弓鐢婚梻鍌欑贰閸撴瑧绮旂€靛摜涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹