渦陽(yáng)縣文物古跡介紹

亳州市 渦陽(yáng)縣文物古跡 渦陽(yáng)縣紅色旅游 渦陽(yáng)縣名人故居 渦陽(yáng)縣十大景點(diǎn) 全部 渦陽(yáng)縣特產(chǎn) 渦陽(yáng)縣美食 渦陽(yáng)縣地名網(wǎng) 渦陽(yáng)縣名人 [移動(dòng)版]

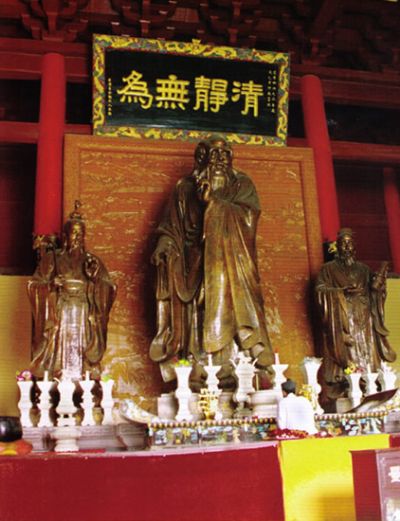

1、渦陽(yáng)天靜宮 AAAA

渦陽(yáng)天靜宮渦陽(yáng)天靜宮景區(qū)坐落在渦陽(yáng)城北的渦北街道鄭店村,為國(guó)家AAA旅游景區(qū)。距縣城中心五公里。紀(jì)念我國(guó)春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期偉大的思想家,道家創(chuàng)始人老子(今安徽省渦陽(yáng)縣人)而修建。此宮南臨渦河,三面環(huán)繞武家河,北枕龍山之峰,可謂撫山枕水之地,鐘靈毓秀之鄉(xiāng)。天靜宮始建于東漢延熹八年(公元165年),始稱老子廟。其東有天齊廟、問(wèn)禮堂,南有流星園、圣母殿、九龍井,西有太霄宮、玉皇殿,北有三清殿等。此外,靈官堂、誦經(jīng)堂、鐘樓、井亭、客房、道士舍、庖、庫(kù)庾、廄,無(wú)不畢具。楹柱有一百多個(gè)。占地三千畝,食業(yè)數(shù)千人。宮中殿閣林立,松柏交翠,莊嚴(yán)肅穆,氣勢(shì)非凡,堪稱中華道觀之最�,F(xiàn)在的天靜宮尚存有天靜宮、天齊廟、九龍井、老子娘墳等多處于老子有關(guān)的建筑和遺跡。天齊廟又稱東岳廟、老子“老廟”,是元代天靜宮建筑群舊址中保存……[詳細(xì)]

2、袁大化故居

袁大化故居,位于安徽省渦陽(yáng)縣青町鎮(zhèn)。占地4000平方米,存有房屋40余間�,F(xiàn)為渦陽(yáng)縣重點(diǎn)文物保護(hù)單位�!』幢逼皆粋€(gè)普通的小村莊里,靜靜佇立著一座頹敗的故居,祠堂旁邊松林響起的陣陣松濤聲,向路過(guò)的人講述著它的百年滄桑,講述著從這里走出的一段傳奇:在這個(gè)叫大袁莊的地方,曾經(jīng)出來(lái)一位叫袁大化的清廷要員,做了很多要事、好事,也有受人詬病的瑕疵�! ≡蠡示釉跍u陽(yáng)縣青疃鎮(zhèn)大袁莊,日前,記者來(lái)到這里看到大門是新修的,開(kāi)門進(jìn)去,一種古樸和衰敗之感撲面而來(lái)。院內(nèi)曬著一些農(nóng)作物,原西花園里種點(diǎn)蔬菜,雜草叢生,一些房間看上去已成危房。這三進(jìn)三出的大院,已看不出原貌,屋內(nèi)也沒(méi)任何舊時(shí)擺設(shè)。渦陽(yáng)縣文物管理所副所長(zhǎng)劉書(shū)平說(shuō),袁大化故居曾被嚴(yán)重毀壞,尤其文革時(shí),房屋、什物、石雕、大門、院墻等大多被毀,也作過(guò)糧站、小……[詳細(xì)]

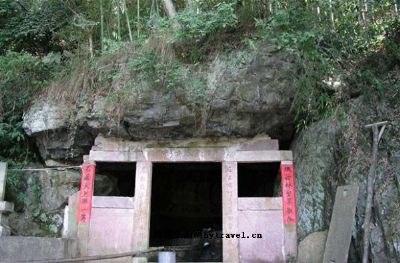

3、渦陽(yáng)東岳廟

東岳廟,位于安徽省省級(jí)歷史文化名城——渦陽(yáng)天靜宮之東,為一獨(dú)立廟宇。東岳廟又稱天齊廟,是道教宮觀中唯一稱“廟”的殿宇,也是唯一稱“廟”的殿宇,也是渦陽(yáng)太清宮龐大的建筑群中唯一幸存的古建筑,有“天靜之基”之稱。它是祭祀泰山神——東岳大帝的廟宇。此廟始建于宋代,經(jīng)元代重新修整。道光十八年再次重修。是安徽省少見(jiàn)的宋代磚木結(jié)構(gòu)殿宇�,F(xiàn)已按原貌修復(fù)加固,暫時(shí)在殿內(nèi)陳列元至明清敕建和裝修太清宮的石碑二十余塊,其中較為著名的是元代翰林張起嚴(yán)的興造碑和明代大儒方震孺的重修碑,及《古流星園》石匾額、“敕撰”、“混元降(誕)”殘片、蟠龍碑帽、大型石橋拱圈、大批漢磚等。東岳廟緊鄰天靜宮宋代遺址的右側(cè),又處在一個(gè)基線上。東岳廟房脊裝飾具有元代特征,但在內(nèi)部構(gòu)造上卻仍保留著宋代的原狀。從建筑格局上看,處于天靜宮遺址的……[詳細(xì)]

4、亳州輝山烈士陵園

又稱輝山烈士公墓,位于渦陽(yáng)縣曹市鎮(zhèn)輝山之巔。為悼念新四軍第四師第十一旅渦北抗日殉國(guó)的300余名烈士而建。該陵園于1945年建。正面是牌坊式大門。上有毛澤東題詞“死難烈士萬(wàn)歲”,兩側(cè)有-和渦陽(yáng)縣的題匾。陵園中央,矗立著一座15米高的紀(jì)念塔.上刻:“新四軍第四師第十一旅渦北抗戰(zhàn)殉國(guó)烈士紀(jì)念塔”21個(gè)大字。塔座為五星形公墓。墓前石碑刻310名烈又稱輝山烈士公墓,位于渦陽(yáng)縣曹市鎮(zhèn)輝山之巔。為悼念新四軍第四師第十一旅渦北抗日殉國(guó)的300余名烈士而建。該陵園于1945年建。正面是牌坊式大門。上有毛澤東題詞“死難烈士萬(wàn)歲”,兩側(cè)有-和渦陽(yáng)縣的題匾。陵園中央,矗立著一座15米高的紀(jì)念塔,上刻:“新四軍第四師第十一旅渦北抗戰(zhàn)殉國(guó)烈士紀(jì)念塔”21個(gè)大字。塔座為五星形公墓。墓前石碑刻310名烈士名錄。陵園內(nèi)有彭雪……[詳細(xì)]

5、袁氏宗祠及袁大化故居

袁氏宗祠及袁大化故居位于亳州市渦陽(yáng)縣青疃鎮(zhèn)大袁莊,年代為清。屬清代后期建筑,均是縣級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。兩處建筑均為磚石砌墻,小瓦覆頂,設(shè)計(jì)錯(cuò)落有致。其中故居現(xiàn)有房屋40余間,祠堂現(xiàn)有房屋10余間。房屋主人袁大化是清末愛(ài)國(guó)將領(lǐng),曾任漠河金礦總辦、清河道、山東按察使和新疆巡撫等職。2012年,袁氏宗祠及袁大化故居被安徽省人民政府公布為第七批省級(jí)文物保護(hù)單位。(1)袁氏宗祠。保護(hù)范圍:祠堂四周圍墻外5米。建設(shè)控制地帶:保護(hù)范圍外,東10米至祠堂東側(cè)的南北溝東岸,南200米至原祠堂以南的魚(yú)塘,西10米至大路西側(cè)的南北路西側(cè),北150米到殷廟至劉村的東西大路。(2)袁大化故居。保護(hù)范圍:故居四周圍墻外2米。建設(shè)控制地帶:保護(hù)范圍外,東8米至故居以東的南北路,南23米至東西大路,西28米至村中南北大路,……[詳細(xì)]

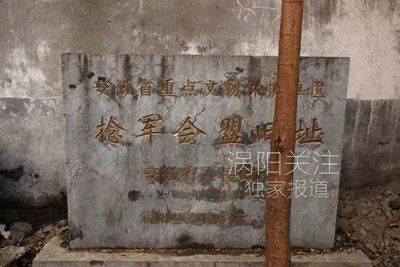

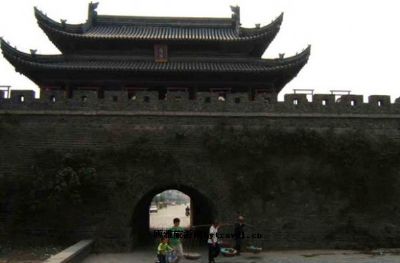

6、捻軍會(huì)盟舊址

捻軍會(huì)盟舊址位于渦陽(yáng)縣西關(guān)“山西會(huì)館”院內(nèi)。咸豐二年(1852年)張樂(lè)行等各路捻軍聚集在山西會(huì)館會(huì)盟,公推張樂(lè)行為盟主,進(jìn)行武裝抗清起義。捻軍會(huì)盟舊址之山西會(huì)館,是山西商人集資所建,整體建筑雄偉。大門面向南,前后3排房屋,兩進(jìn)院落。大門兩旁有石獅一對(duì),門上石質(zhì)匾額橫刻“山西會(huì)館”四字。二道大門兩旁有石鼓一對(duì),穿中堂可達(dá)后院;后殿5間,磚木結(jié)構(gòu),上覆五色琉璃瓦;大殿前置一銅香爐,捻軍結(jié)盟時(shí)在此焚香立誓,祭告天地。舊房屋在清軍剿捻時(shí)多次遭到破壞。1938年又遭日軍轟炸,解放初期,僅剩有石刻匾額和石碑各一塊,石獅子和石鼓各一對(duì)。1962年,安徽省人民委員會(huì)撥款在舊址重建房屋5間,作為捻軍會(huì)盟起義紀(jì)念建筑。安徽省重點(diǎn)文物保護(hù)單位……[詳細(xì)]

7、亳州義門清真寺

義門清真寺位于渦陽(yáng)縣義門鎮(zhèn),大門朝東,是阿訇為回民講經(jīng)和主持教義的場(chǎng)所。占地3600平方米,創(chuàng)建于元朝初年,曾一度毀于戰(zhàn)火,后又重修�,F(xiàn)存禮拜大殿5間(正殿),重梁起架,明柱走廊,花格門窗,立于80公分高的崇臺(tái)上,房屋高大寬敞明亮。南北講堂各5間,北講堂東端前有古皂夾樹(shù)一株,樹(shù)下有無(wú)字石碑一塊,碑長(zhǎng)2.5米,寬90厘米。前有大門兩重,前大門兩間,清代建筑,磚瓦結(jié)構(gòu),上覆灰色小瓦,龍紋脊飾。二道大門為新建,樓房式2間2層。為縣級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。保護(hù)范圍:后大殿后墻向西5米,前山門向前2米至光明街,院墻外向南3米,院墻外向北3米至居民住房。建設(shè)控制地帶:保護(hù)范圍外,前延伸15米至光明街路東,后延伸至啞巴坑?xùn)|岸,南北各延伸10米�!�[詳細(xì)]

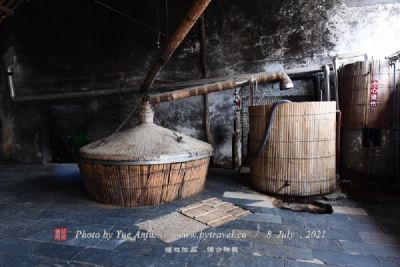

8、高爐家酒釀酒古窖池

高爐家酒釀酒古窖池主體是十二口清代酒窖池和一眼清代古井,酒窖池始建于清朝嘉慶時(shí)期,以3×4格式排列。每個(gè)窖池深1.65米,長(zhǎng)3.25米,寬2.65米,原料為黃沙。古井始建于清朝嘉慶年間,井口的直徑為80厘米,深約12米,大青磚圈成。該文物是一處較全面展現(xiàn)中國(guó)傳統(tǒng)釀酒工藝流程的設(shè)施遺址。它集釀酒窖池、釀酒用水遺跡、晾堂等釀酒設(shè)施于一體,布局合理,設(shè)施配套,工藝獨(dú)特。該遺址為研究蘇魯豫皖地區(qū)釀酒歷史及其工藝提供實(shí)物證據(jù),并具重要?dú)v史、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。保護(hù)范圍:12條清代老窖池中心點(diǎn),東、西各31米,南、北各82米。建設(shè)控制地帶:保護(hù)范圍外,東20米,南60米,西30米,北10米�!�[詳細(xì)]

9、紅城子遺址

紅城子遺址(北平城遺址)渦陽(yáng)縣曹市集北。漢代山桑城故址,夯土城墻,有東西二門。始建于春秋,時(shí)名垂惠聚。東漢建武四年(28年),王莽部將蘇茂、周建被劉秀軍打敗,逃至垂惠聚。次年,劉秀率軍攻打垂惠聚,圍困月余,后用火攻之,城土皆燒為紅色,因此得名紅城子。城址面積約1.3平方公里,長(zhǎng)方形外城為夯土筑成,東西長(zhǎng)約900米,南北長(zhǎng)約1430米。西城墻今平整作大路,殘高1.7米,上寬7米,下寬19米余。其余三面城墻均成農(nóng)田。內(nèi)城地勢(shì)較高,俗名小城墻,面積約1897平方米。北面城墻殘高1.5米余,于莊莊東200米處地勢(shì)最高,當(dāng)?shù)厝罕姾魹椤敖痂幍睢薄0不帐≈攸c(diǎn)文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

10、北平城遺址

北平城遺址位于渦陽(yáng)縣城東六十四華里,曹市集北四里。北平城是漢朝的山桑城。又稱為紅栗城、紅城子。東漢末年,封文欽為山桑侯于此,所居之地俗稱北平城�!端�(jīng)注》說(shuō):北淝水東南流經(jīng)山桑邑南,俗謂北平城�!跺居钣洝氛f(shuō):北平城在臨渙縣西南四十五里。此地的位置,與史書(shū)記載相符合。北平城迄今城址尚存,呈方形,長(zhǎng)寬均五百米,面積四百畝。城墻高出地表二米以上,最高處0-七五米。城厚五米,現(xiàn)在墻腳寬十五米。原城墻四角建有戍樓,東西有二門,門寬七米。城外有護(hù)城河,距城墻三十米,河寬十五米,深0-五米。……[詳細(xì)]

11、嵇康墓

嵇康墓 《中國(guó)名勝詞典》載:嵇康墓在安徽省渦陽(yáng)縣城東北30公里的嵇山南麓。嵇康(774--763),字叔夜,三國(guó)曹魏時(shí)人。著名的文學(xué)家、音樂(lè)家,官中散大夫,世稱嵇中散。其與當(dāng)世名士阮咸、阮籍、山濤、向秀、劉伶、王為友,常駐聚會(huì)于竹林之下,時(shí)稱“竹林七賢”。因政治上擁護(hù)曹魏,反對(duì)司馬氏集團(tuán)篡權(quán),為司馬昭所殺。臨刑前,他拒絕了二千太學(xué)生的營(yíng)救,索賠琴?gòu)椓艘磺殉山^響的《廣陵散》。后葬于此。嵇康墓為縣級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

12、渦陽(yáng)劉伶墓

劉伶墓民國(guó)乙丑《渦陽(yáng)縣志》:“李門集東八里有劉伶墓”。今三里灣鄉(xiāng)劉土樓,舊稱劉伶集,集南有劉伶廟,民國(guó)初年廟已拆除,遺有殘碑。集側(cè)有一荒冢,當(dāng)?shù)鼐用窠灾阜Q為劉伶墓。劉伶,西晉沛國(guó)人,“竹林七賢”之一。沛國(guó),漢高帝改泗水郡置郡,東漢改為國(guó),東晉復(fù)為郡。轄境相當(dāng)今安徽淮河以北、西淝河以東,河南夏邑、永城及江蘇沛、豐等縣地。劉土樓位于西淝河?xùn)|、北各11公里,當(dāng)在沛國(guó)境內(nèi),典籍注為宿縣人,未聞宿縣有劉伶墓……[詳細(xì)]

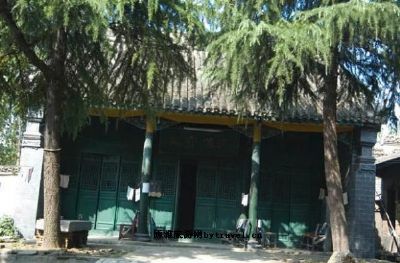

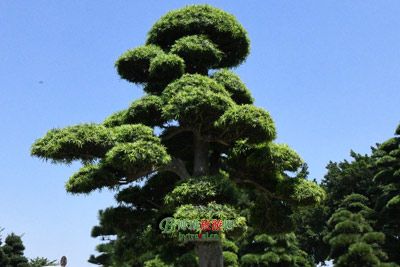

13、張樂(lè)行故居

張樂(lè)行故居位于渦陽(yáng)縣城西北張老家村,張樂(lè)行1810年誕生于此;在早期結(jié)捻活動(dòng)中,張樂(lè)行常與龔德樹(shù)、蘇天福等人在家中聚會(huì)議事,計(jì)劃如何起義抗清。張樂(lè)行故居屬清式四合院,松柏掩映,有合瓦瓦房16間,其中前排堂層5間,后客廳5間,東西廂房各3間�?蛷d重梁起架,雕梁畫(huà)棟,明柱走廊,花格門窗,建筑雄偉。安徽省重點(diǎn)文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

14、亳州丹城古城

介紹 位于渦陽(yáng)縣丹城鎮(zhèn)。丹城于南北朝時(shí)始建縣。《魏書(shū)?地理志》載:“臨渙郡有丹城縣”�!端鍟�(shū)》載:“開(kāi)皇元年(581),省丹城入臨渙。” 《清統(tǒng)志》載:“丹城集在宿州西南仁義鄉(xiāng),即故丹城縣也�!薄端拗葜尽份d:“周朝太子王子晉煉丹于此,故名丹城”。

安徽池州市……[詳細(xì)]

15、英公祠

英公祠位于渦陽(yáng)縣城內(nèi),清光緒六年建(1880年),共五間,清知縣符兆鵬樹(shù)碑撰文記其事。英翰是滿州貴族,曾仼宿州知州和安徽巡撫等職,是鎮(zhèn)壓捻軍的主要指揮官之一,他死后,清王朝便在他“立功” 的地方建祠奉祀。民國(guó)初年,渦陽(yáng)地方政府曾把僧格林沁“神牌”從僧王廟遷入改英公祠為僧英二公祠。該祠保存完好。2015年2月公布為亳州市文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

16、渦陽(yáng)石佛寺

渦陽(yáng)石佛寺,位于亳州市渦陽(yáng)縣曹市鎮(zhèn)順沙集北八里。明代創(chuàng)建,清朝重修,存有大殿三間,明正德年間石佛像5尊�,F(xiàn)為渦陽(yáng)縣重點(diǎn)文物保護(hù)單位。該寺始建于明朝,清代重修。新中國(guó)成立后尚存后殿9間,前殿3間,東西廊房各3間,為石佛寺小學(xué)使用�,F(xiàn)存清代重修的后殿3間,并有明朝正德(1506一1522)年間雕刻的大型石佛3尊、石和尚2尊�!�[詳細(xì)]

17、東太清宮

東太清宮位于縣城東17.5公里,宮前有明熹宗天啟2年碑,未說(shuō)是創(chuàng)建還是重建,清宣統(tǒng)元年(1909年)渦陽(yáng)縣人袁大化重修,并樹(shù)碑記事,從碑文中得知原宮有正殿3間,供老子騎牛像;正殿西有三宮殿,前為祖師殿,東有流星園,西北建圣母庵�,F(xiàn)存前后大殿各3間,為太清小學(xué)使用。現(xiàn)為縣級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

18、六一戰(zhàn)斗革命烈士紀(jì)念碑

位于渦陽(yáng)縣新興鎮(zhèn)。為紀(jì)念新四軍第六游擊支隊(duì)1940年“六一”戰(zhàn)斗中與日軍作戰(zhàn)犧牲的烈士而建立。該紀(jì)念碑始建于1977年,碑高4米,碑上刻“六一戰(zhàn)斗革命烈士紀(jì)念碑”11字。為原軍委副主席張震題寫(xiě)。紀(jì)念碑周圍有墻垣,內(nèi)植松柏翠竹。紀(jì)念碑北側(cè)有“無(wú)名烈士墓”一座�,F(xiàn)已成為愛(ài)國(guó)主義教育基地�!�[詳細(xì)]

19、渦陽(yáng)包公祠

渦陽(yáng)包公祠位于渦陽(yáng)老城區(qū)健康街路東側(cè),建于清光緒九年,為紀(jì)念包拯祠堂。現(xiàn)存偏殿三間,原建筑規(guī)模不祥。2018年3月公布為亳州市文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

20、扶陽(yáng)故城

西漢宣帝本始3年(公元前71),封韋賢于此(扶陽(yáng)侯)。此城在老子故里太清宮西北之古福寧鎮(zhèn)附近。是渦陽(yáng)境內(nèi)最古老的一座故城�!�[詳細(xì)]

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌ら崫銉︽毄濞寸姵姘ㄧ槐鎾诲磼濞嗘劗銈板銈嗘肠閸ャ劌浜遍梺瑙勫劤绾绢參寮抽敂鐣岀瘈闂傚牊绋撴晶鏃€绻涘畝濠侀偗闁哄矉缍侀、妯款槻濞存粎鍋ら弻鐔兼惞椤愶絽纾╅梺璇茬箰閸熸潙顫忓ú顏勫窛濠电姳鑳剁换渚€姊洪崨濞楃懓螞閸曨垱鍋╅梻鍫熶緱閸氬顭跨捄渚剬闁归攱妞藉娲川婵犲嫮鐣甸柣搴㈣壘閸㈡彃宓勯悷婊呭鐢宕愰悽鐢电<婵°倓鑳堕埥澶嬬箾鐏炲倸鈧绔熼弴掳浜归柟鐑樻尵閸樼敻姊虹拠鈥崇仭婵犮垺枪椤e潡姊绘担铏瑰笡闁圭ǹ顭烽幃鐑藉煛閸涱叀鎽曞┑鐐村灦缁酣鎮块埀顒€鈹戦鏂や緵闁稿繑绋戞晥婵°倕鎳忛埛鎴炵箾閼奸鍤欐鐐寸墵閺岋綁顢橀悙娴嬪亾閸噮鍤曢悹鍥ㄧゴ濡插牊淇婇姘倯婵炲牊娲熼弻锝嗘償椤栨粎校闂佺ǹ顑呯€氫即銆侀弮鍫熸櫢闁跨噦鎷�

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愪粙鏌ㄩ悢鍝勑㈢紒鎰殜閺岀喖骞戦幇闈涙缂佺偓鍎崇紞濠囧蓟閿熺姴鐐婇柕澶堝劤娴犲ジ姊哄ú璇插箺妞ゃ劌锕濠氭晸閻樿尙鍊為梺瀹犳〃缁插潡濡疯濡垰螖閿濆懎鏆熼柣锝嗘そ閺屸€崇暆閳ь剟宕伴幘璇茬劦妞ゆ帊鑳堕埊鏇炵暆閿濆牊纭剁紒顔款嚙椤粓鍩€椤掑嫬钃熼柨鐔哄Т楠炪垺淇婇婵嗗惞闁告瑥妫楅—鍐Χ鎼粹€崇哗濠电偛顦板ú鐔肩嵁韫囨洍鍋撻敐搴″闁哥姴妫濋弻娑㈠即閵娿儰鑸繛瀵搞€嬮幏锟� 44010602000422闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愯弓鐢婚梻鍌欑贰閸撴瑧绮旂€靛摜涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愪粙鏌ㄩ悢鍝勑㈢紒鎰殜閺岀喖骞戦幇闈涙缂佺偓鍎崇紞濠囧蓟閿熺姴鐐婇柕澶堝劤娴犲ジ姊哄ú璇插箺妞ゃ劌锕濠氭晸閻樿尙鍊為梺瀹犳〃缁插潡濡疯濡垰螖閿濆懎鏆熼柣锝嗘そ閺屸€崇暆閳ь剟宕伴幘璇茬劦妞ゆ帊鑳堕埊鏇炵暆閿濆牊纭剁紒顔款嚙椤粓鍩€椤掑嫬钃熼柨鐔哄Т楠炪垺淇婇婵嗗惞闁告瑥妫楅—鍐Χ鎼粹€崇哗濠电偛顦板ú鐔肩嵁韫囨洍鍋撻敐搴″闁哥姴妫濋弻娑㈠即閵娿儰鑸繛瀵搞€嬮幏锟� 44010602000422闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愯弓鐢婚梻鍌欑贰閸撴瑧绮旂€靛摜涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹