您現(xiàn)在的位置:首頁 > 各地旅游名勝推薦-石窟篇旅游

各地旅游名勝推薦-石窟篇

洛村石窟洛石窟位于縣城以南約38公里處的堆隨鄉(xiāng)洛村附近。洞窟開鑿于村莊南北側(cè)的山崖上,開鑿石窟的崖面總長度為750米,大小石窟約40個(gè),平均海拔4020米。根據(jù)調(diào)查情況,將石窟其用途分為兩類,一類為供置-泥塑并繪有壁畫的洞窟;另一類是僧侶靜修苦行的修行洞,多遺有生活居住痕跡。“佐母娜窟,意為母犏牛鼻子,根據(jù)洞窟的形狀得名。該洞窟位于洛村東南面,距地面高約15米,海拔4010米處。該石窟洞口闊8.8米,高2.6米,深9米,沿洞口有一高出地面約0.3米的石檻,用石塊砌成。洞窟有中心方柱,底部平面為長形,長邊3.6米,短邊2.8米,側(cè)視呈束腰形,頂部向四面伸開。洞窟采用金屬工具在礫巖崖面開鑿而成,洞…[詳細(xì)]

響堂山石窟位于邯鄲市峰峰礦區(qū)鼓山,分南北兩處,相距約15公里。因石窟群在山腰,人們談笑、拂袖、走動(dòng)均能發(fā)出鏗鏘的回聲,故名響堂山石窟�,F(xiàn)存石窟16座,摩崖造像450余龕,大小造像5000余尊,還有大量刻經(jīng)、題記等。它是河北省現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的最大的石窟,也是國務(wù)院第一批公布的國家重點(diǎn)文物保護(hù)單位。兩處響堂石窟均始建于北齊。當(dāng)時(shí)北齊有兩個(gè)政治中心,一是國都鄴(今臨漳境內(nèi)),一是別都晉陽(今山西太原)。地扼太行山東西交通要隘的鼓山,是兩都來往必經(jīng)之地。這里山青水秀,風(fēng)景美麗,石質(zhì)優(yōu)良,將佛教奉為國教的北齊皇帝高洋便選擇此處鑿窟建寺,營造官苑,作為他來往于兩都之間的避暑、游玩和禮佛之地。此后隋、唐、宋、明各…[詳細(xì)]

天龍山石窟,位于太原市西南四十公里處的天龍山腰。天龍山,原名方山,海拔高達(dá)一千七百米。歷史上,這里曾經(jīng)是北齊皇帝商歡的避暑宮。由于北齊時(shí)山下興建了天龍寺,后人就習(xí)慣地稱之為天龍山了。天龍寺,宋代易名為圣壽寺,一九四八年失火,寺廟被焚毀。一九八一年,搬遷太原南郊南大寺于山上,現(xiàn)已修葺一新。天龍山石窟,始鑿于東山魏年間(公元534——550年),隋、唐統(tǒng)治者也繼續(xù)在天龍山開鑿大批石窟。天龍山石窟位于東西兩峰懸崖半腰,這些石窟中,有東魏、北齊、隋、唐各代開鑿的石窯二十七窟。東峰八窟,西峰十三窟,山北三窟,寺西南三窟,窟之間山徑相通。天龍山石窟的雕塑技巧比北魏大大前進(jìn)了一步。第九窟,原有木構(gòu)[漫山閣]…[詳細(xì)]

龍山石窟地處太原西南,山中有北齊以來的許多石刻造像。原有北齊天保七年所建童子寺,金代被毀。現(xiàn)在部分小佛浮雕和一座燃燈石塔,塔高五點(diǎn)三米,塔基為六邊形,上置渾圓燈座和六角形燈室,外有浮雕裝飾,為我國現(xiàn)在最古老的石燈塔。在原石門寺遺址,也有石窟,其中刻有三米高的釋迦牟尼坐像,頂上蓮花和壁上飛天具有唐代風(fēng)格。附近還有“昊天觀”,雖已殘破,但道教石窟保存完好。石窟共有八個(gè)洞窟,即虛皇龕、三清龕、臥如龕、玄真龕、三0師龕、七真龕及另外兩處辯道龕。這些石窟內(nèi),共有石雕像四十多尊,至今尚保存完好。這些石雕風(fēng)格樸實(shí)、莊重,衣飾雕飾簡潔,與佛教石窟的雕塑風(fēng)格有明顯的差別。部分龕內(nèi),石窟頂部雕有蓮花、龍鳳等圖案�!�[詳細(xì)]

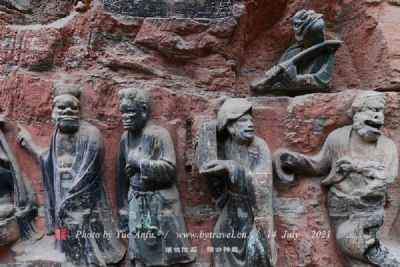

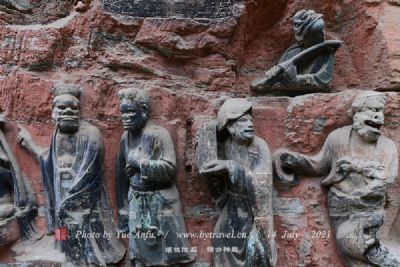

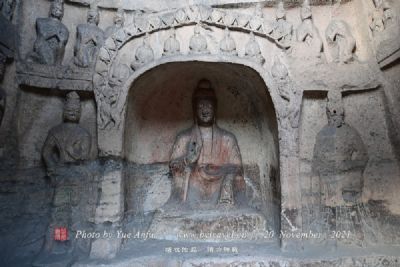

巴中石窟(巴中市)巴中石窟造像有著鮮明的藝術(shù)風(fēng)格及特征。一是注重寫實(shí)。除佛教特有的造像儀軌外,在一些菩薩、世俗人物等雕造中,匠師們以當(dāng)時(shí)、當(dāng)?shù)噩F(xiàn)實(shí)社會(huì)中各種人物形象為依據(jù)進(jìn)行雕造和彩繪,竟出現(xiàn)了護(hù)法天王足穿草鞋、訶利諦母純?yōu)樘拼鷭D女形象的情況。二是以形寫神,形神兼?zhèn)�。匠師們很注意通過造像五官的配合、人物的身姿手勢(shì)等整體結(jié)構(gòu)的雕造,來揭示人物的內(nèi)心世界。巴中石窟中的人物形象各具不同性格和神情,佛的莊嚴(yán)、菩薩的慈悲、弟子的善良,以及護(hù)法天王、力士的威武勇猛,無不表現(xiàn)得淋漓盡致。三是龕楣精美,裝飾性強(qiáng)。匠師們?cè)谠煜裰幸匀宋锏牡裨鞛橹�,但又十分注重龕楣的雕刻、彩繪。設(shè)計(jì)了很多的屋形龕,雕了花草、動(dòng)物、…[詳細(xì)]

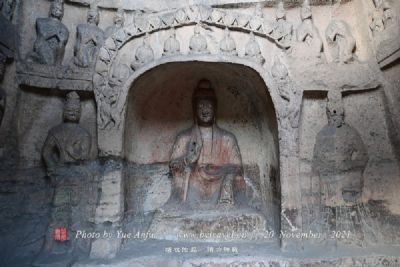

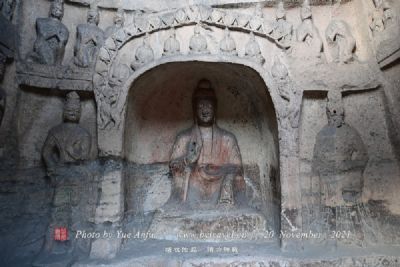

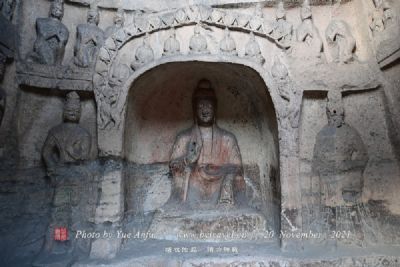

棲霞山千佛崖石窟是南京唯一的一處六朝佛教石刻遺跡。棲霞山千佛崖位于棲霞山紗帽峰到虎山峰的山崖上。棲霞千佛崖造像始于南齊。相傳當(dāng)年明僧紹舍宅入寺后曾夢(mèng)見棲霞西峰石壁有如來佛光彩,乃立志在此巖壁上開鑿佛像,不料未及實(shí)施而終。其子臨沂令明仲璋為實(shí)現(xiàn)父親遺愿,出資鳩工,與法度禪師一起于南齊永明二年(484年)在西峰石壁上開鑿佛龕鐫刻佛像,即千佛崖上無量殿。無量殿的大佛造像設(shè)計(jì)人為齊梁時(shí)期建康著名的高僧僧佑(445-518年),無量壽佛像坐身高三丈一尺五寸,總高近4丈。觀音、勢(shì)至兩菩薩之像分侍左右兩側(cè),各高三丈三尺,這三尊佛菩薩,合稱西方三圣。因此該龕又稱為三圣殿,俗稱大佛閣。這三尊大佛和菩薩,體形巨…[詳細(xì)]

清涼山萬佛寺石窟也稱萬佛洞石窟。位于延安城東清涼山半山之間。宋代范仲淹曾作《清涼山漫興四首》其三曰:“鑿山成石宇,鑱佛一萬尊。人世亦稀有,神功豈無存。”石窟依山鑿石而成,主要萬佛洞、三世佛洞、彌勒佛洞、釋迦洞、仙人洞、觀音洞等,初鑿于隋唐,落成于宋代。中唐“大歷十才子”之一的錢起《題延州圣僧穴》:“定力無涯不可稱,未知何代坐禪僧。默默山門宵閉月,熒熒石壁晝?nèi)紵��!笨梢娞拼延猩髓徰ǘY佛。明弘治《延安府志》:“萬佛洞內(nèi),大小石佛萬余�!比f佛寺已規(guī)模宏大。清涼山石窟共有4個(gè)洞窟,由北向南,依次編號(hào)。石窟東依山,西臨延河。1956年8月6日,由陜西省人民委員會(huì)公布為第一批省級(jí)文物保護(hù)單位。1號(hào)窟,…[詳細(xì)]

鋪溝石窟北朝嵩縣田湖鎮(zhèn)鋪溝村現(xiàn)存7窟。東部6窟自上而下錯(cuò)落毗鄰,高1.55~1.7米,深1.11~1.7米,寬1.15~1.6米。西部1窟,俗稱六郎窟,平面近方形,高5米,寬6.6米,正面佛像,高1.8米。7窟造像,面部豐滿而稍長,深目高鼻,兩肩平方,衣紋流暢而多褶,應(yīng)為北魏晚期作品。鋪溝石窟是當(dāng)代命的名,它原來的名字已不可考。它的確切創(chuàng)建年代,由于缺少碑刻題詞和方志金石記載,今也已難考。從現(xiàn)存的窟龕形制、造像題材、造像配置、造像風(fēng)格及裝飾來看,該石窟系北魏遷都洛陽后期所開鑿;同龍門造像風(fēng)格一脈相承,應(yīng)是龍門石窟的延長,而不是另辟蹊經(jīng)。鋪溝石窟地處九皋山、西巖山和陸渾嶺之間,屬丘陵和河谷平川地…[詳細(xì)]

石泓寺石窟又稱川子河石窟,位于延安市富縣城西65公里直羅鎮(zhèn)川子河北岸。始建于隋代大業(yè)年間(605年~617年),唐、宋、元、明歷代斷斷續(xù)續(xù)建造了一千余年,最后建成石如刀切,分布于東西長約70米、一字排列的大小七個(gè)洞窟。主洞前有木結(jié)構(gòu)三開間二層樓房。樓前接寺院,院門正上方雕刻有“石泓寺”匾額。1號(hào)窟,窟平面呈長方形,近窟后壁及左右兩壁處辟有壇基,去基正面為釋迦、老子、孔子造像,窟壁有明嘉靖年間(1796年~1820年)題記,記載此窟為“三教洞”。2號(hào)窟,窟平面為長方形,壇基上為一佛二弟子像,窟東壁開龕,內(nèi)雕一佛二菩薩,龕旁有題記,“宋開寶二年,李庭寶造釋迦牟尼佛、菩薩共三尊”。西壁有宋開寶二年的…[詳細(xì)]

馬蹄寺石窟位于肅南裕固族自治縣馬蹄區(qū)的馬蹄山中,這里山巒起伏,流水潺潺,松柏蒼翠,綠草如茵,花草飄香,遠(yuǎn)在西漢初年,就是匈奴阿育單于的避署勝地。馬蹄寺石窟是一規(guī)模宏大的石窟群體。它包括七個(gè)小石窟群,迤邐近三十公里,是國家級(jí)文物保護(hù)單位。民間傳說:天馬下凡時(shí)一蹄落在了這里的一塊巖石上,踩下了一只蹄印,寺院由此而得名。馬蹄寺石窟群,包括千佛洞、南北馬蹄寺、上中下觀音洞和金塔寺七個(gè)小石窟群。每個(gè)小窟群,多的有三十余窟,少的有兩窟,總共有七十多窟。這些石窟中最早的建于晉代,是敦煌人郭某及其弟子所鑿,先為郭的隱居講學(xué)處,后人增塑像佛,鼎盛時(shí)期曾有僧眾三百多人。到了明朝永樂年間改名普光寺,寺內(nèi)原存的金鞍、…[詳細(xì)]

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌ら崫銉︽毄濞寸姵姘ㄧ槐鎾诲磼濞嗘劗銈板銈嗘肠閸ャ劌浜遍梺瑙勫劤绾绢參寮抽敂鐣岀瘈闂傚牊绋撴晶鏃€绻涘畝濠侀偗闁哄矉缍侀、妯款槻濞存粎鍋ら弻鐔兼惞椤愶絽纾╅梺璇茬箰閸熸潙顫忓ú顏勫窛濠电姳鑳剁换渚€姊洪崨濞楃懓螞閸曨垱鍋╅梻鍫熶緱閸氬顭跨捄渚剬闁归攱妞藉娲川婵犲嫮鐣甸柣搴㈣壘閸㈡彃宓勯悷婊呭鐢宕愰悽鐢电<婵°倓鑳堕埥澶嬬箾鐏炲倸鈧绔熼弴掳浜归柟鐑樻尵閸樼敻姊虹拠鈥崇仭婵犮垺枪椤e潡姊绘担铏瑰笡闁圭ǹ顭烽幃鐑藉煛閸涱叀鎽曞┑鐐村灦缁酣鎮块埀顒€鈹戦鏂や緵闁稿繑绋戞晥婵°倕鎳忛埛鎴炵箾閼奸鍤欐鐐寸墵閺岋綁顢橀悙娴嬪亾閸噮鍤曢悹鍥ㄧゴ濡插牊淇婇姘倯婵炲牊娲熼弻锝嗘償椤栨粎校闂佺ǹ顑呯€氫即銆侀弮鍫熸櫢闁跨噦鎷�

重點(diǎn)關(guān)注

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000422闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000422闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹